Let’s go… Surfing by Dirk Herpel | 5. Dezember 2014 | Personalities

Surfen nur als Sport wie jeden anderen zu bezeichnen, wird dem Phänomen nicht gerecht und vermutlich würden die meisten Surfer dagegen rebellieren. Für sie hört das Surferleben nicht auf, wenn sie den Wellen und dem Strand dann doch einmal den Rücken kehren. Surfen ist ein Lifestyle: cool, lässig und relaxt. Und eine Kunst noch dazu!

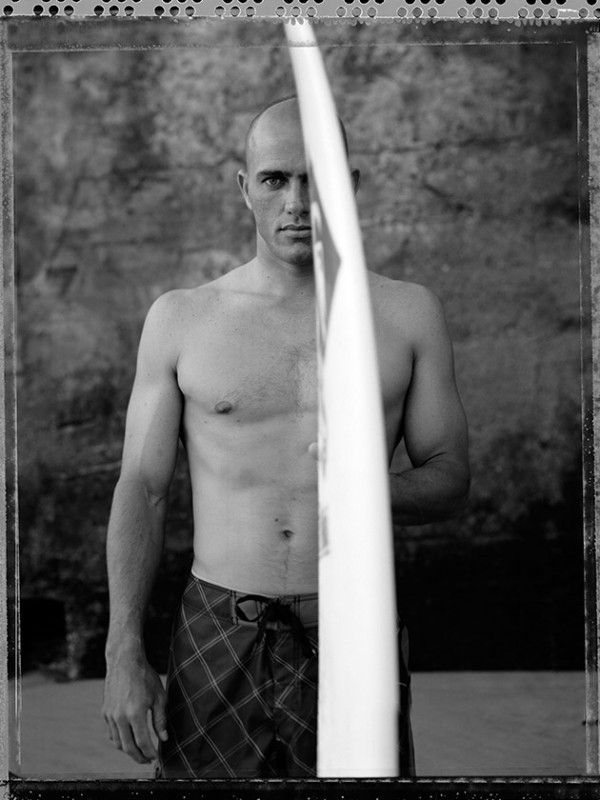

Rational betrachtet macht Surfen keinen Sinn. Surfen hinterlässt keine Spuren auf der Welle. Zumindest nicht lange. Es ist eine sehr flüchtige Kunst. Und eine sehr schwierige noch dazu. Selbst Surf-Ikonen wie den elfmaligen Weltmeister, den US-Amerikaner Kelly Slater, „überrascht der Ozean jeden Tag aufs Neue“. Sieht man sich die Sache etwas näher an, verwundert es kaum. Eine Welle zu bekommen ist keine leichte Aufgabe. Man muss die richtige Technik lernen, um auf seinem Surfboard aufzustehen. Man muss sich mit Strömung, Wind- und Wellenrichtung auseinandersetzen, um überhaupt eine Welle an der richtigen Stelle anzupaddeln.

Doch Vorsicht – Surfen macht glücklich! Dieses einzigartige Gefühl, wenn die Welle das Board anhebt. Wenn man ins Gleiten kommt, einen eine Mischung aus Staunen, Freiheit und Glück überfällt. Dieses Gefühl reicht, um wieder und wieder Surfen zu gehen. Und da Wellen nicht so einfach zu buchen sind wie ein Tenniscourt, bestimmt Surfen auf einmal einen Großteil des Lebens: Geschäftstermine werden kurzfristig abgesagt, Freunde versetzt, alles nur, um zur richtigen Zeit am richtigen Strand zu sein. An dem Strand, an dem perfekte Wellen laufen. Und perfekt ist ein weiter Begriff. Für Wellenreiter ist jede Welle eine Persönlichkeit, die es zu entdecken gilt. Von der oftmals lebensgefährlichen Direktheit der „Teahupo’o“, einer mächtigen Welle vor Tahiti, die nur klare Antworten zulässt, bis hin zur entspannten Sanftheit der Pazifikwellen am Waikiki Beach, die fast täglich zum Flirt einladen. So wird Surfen zum Lifestyle, der einen ein Leben lang begleitet. Denn nur wer genug Zeit mit dem Ozean verbringt, wird ihn näher verstehen. Da macht es keinen Unterschied, ob man nun auf einem Shortboard, Longboard, Stand-Up-Paddling-Board oder womit auch immer eine Welle bekommt. Einmal Surfer, immer Surfer.

Bezieht man Bodysurfen, also das Wellenreiten ohne Hilfe von Boards, mit ein, ist Surfen wohl eine der ältesten Sportarten der Welt. Die erste Beschreibung von Wellenreiten, die es in Europa gab, stammt von Wellenreitern vor Hawaii. Wir verdanken sie Captain James Cooks Suche nach der Nordwestpassage, der Verbindung zwischen Pazifischem Ozean und Atlantik. James King war erster Leutnant auf der „Discovery“, dem Schiff, mit dem Cook seine insgesamt dritte Expeditionsreise unternahm. Als das Schiff 1778 vor den hawaiianischen Inseln vor Anker lag, widmete er zwei Seiten des Logbuchs der Kunst des Wellenreitens. Eine Kunst, die zu dieser Zeit im Mittelpunkt der hawaiianischen Kultur stand. Orte auf den Inseln wurden nach bekannten Wellenritten benannt. Nur die Aliì, die Könige der Inseln, durften – bewundert von ihrem Volk – die Wellen auf ihren bis zu sieben Meter langen und 90 Kilo schweren „Olo“-Boards surfen. Doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es gerade noch eine Handvoll Surfer auf den Pazifikinseln. Europäische Missionare, die nicht lange nach Cook auf Hawaii auftauchten, sahen Schwimmen, Tanzen und Surfen als reine Zeitverschwendung an. Alkohol, Seuchen und von den Seeleuten eingeschleppte Krankheiten ließen dazu die Urbevölkerung immer weiter schrumpfen.

Die Wende kam mit den „Waikiki Beach Boys“, einer Gruppe von Jugendlichen, die jeden Tag mit ihren Outrigger-Kanus auf den Ozean hinauspaddelten und die Pazifikwellen surften. 1908 regte einer von ihnen den Bau eines Beachclubs mit Umkleiden und Board-Lagerung an. Der Plan wurde umgesetzt – nur fünf Jahre später lagen

wieder mehr als 100 Boards am Strand. Zur gleichen Zeit trug ein anderer Waikiki Beach Boy das Surfen in die Welt hinaus. Duke Paoa Kahanamoku, zweimaliger Goldmedaillengewinner im Schwimmen und gutaussehender Hollywood-Schauspieler, aber vor allem ein begnadeter Surfer, gilt heute als Vater des modernen Surfens. Eine lebensgroße Statue von ihm begrüßt noch heute jeden Besucher am Strand von Waikiki. Zuerst demonstrierte er das Surfen in Amerika. 1915, bei einem Besuch in Freshwater Beach, brachte er die Australier auf den Geschmack.

Heute ist Australien zusammen mit Amerika die größte Surfnation der Welt. Es folgt Brasilien, das aufgrund des „Wunderkinds“ Gabriel Medina in diesem Jahr die Phalanx der amerikanischen und australischen Surf-Weltmeister durchbrechen könnte. In Europa dauerte es bis 1957, bevor hier der erste Surfer ins Wasser ging: Peter Viertel, Drehbuchautor aus Hollywood, entspannte sich bei Filmarbeiten vor Biarritz. Zusammen mit Georges Hennebutte und Joël de Rosnay gründete er dort den ersten Surfclub. Der passende Name war schnell gefunden: Waikiki.

Surfboards haben sich im Laufe der Jahre radikal verändert. Zu allererst bekamen sie einen Spurhalter, die Finne im Heck, dann wurden sie immer leichter. Die Australier machten sogenannte Shortboards populär, die deutlich kürzer waren als die bis dato verwendeten Longboards (ca. 2,70 Meter Länge) und mit denen man viel näher am brechenden Teil der Welle bleiben kann. Die Erfindung, die Surfen auch an Plätzen populär machte, an denen es vorher kaltes Wasser verhinderte, verdankt die Surfwelt Jack O’Neill. Anfang der 50er-Jahre erfand der heute 91-jährige Amerikaner den ersten Anzug aus Neopren, bis heute das Material, das Surfer selbst in der Antarktis warm hält.

Surfmusik, Surffilme, Surfmode – in den 60er-Jahren wurde Surfen in den USA zum Mainstream-Phänomen. An bekannten Stränden wie Malibu waren an guten Tagen mehr Surfer als Schwimmer im Wasser. Ein erster Vorgeschmack auf das, was heute an vielen guten Surfstränden rund um den Globus die Regel ist. Eine einsame Welle ist fast so schwierig zu bekommen wie ein 6er im Lotto. Und aus einem Lifestyle von rebellischen Jugendlichen ist über die Jahre eine weltweit agierende Industrie geworden. Doch die Magie des Surfens, der Rausch, wenn man die richtige Welle erwischt, ist immer noch da. Surfen ist und bleibt eine Kunst, wenn auch eine flüchtige. dh